三次元測定機の主な分類と特徴は以下。

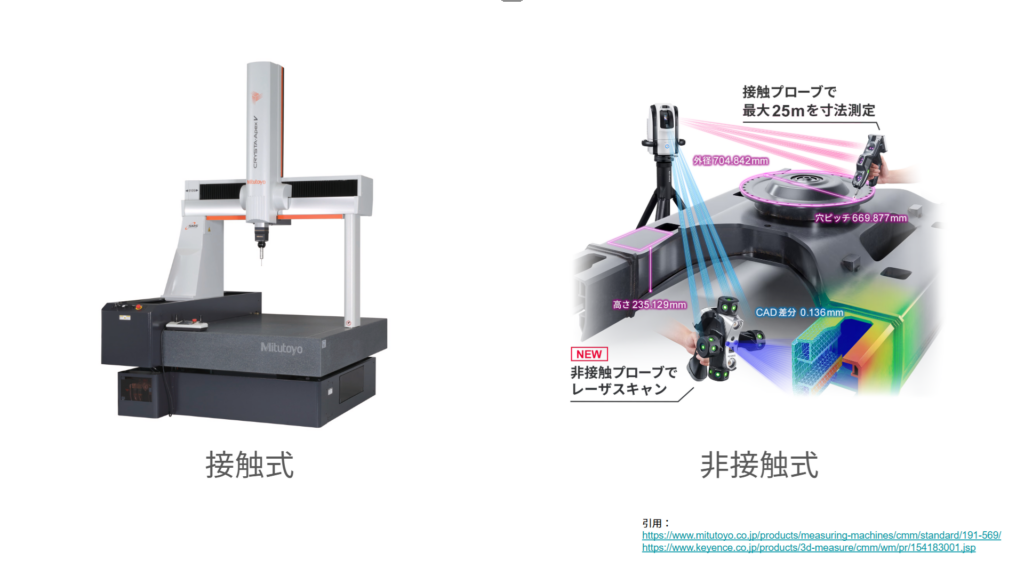

測定方式による分類

- 接触式

- メリット

- 対象物に直接接触するため、基本的に非接触式よりも精度が良い

- デメリット

- 測定時間が長い:1点ずつ接触して測定するため、時間がかかる場合がある

- メリット

- 非接触式

- メリット

- レーザー光などを用いて測定対象物に接触しないため、ダメージを与える心配がない

- 一度に広範囲を測定できるため、測定時間が短い

- デメリット

- 接触式よりも測定精度は劣る

- 測定対象物の材質や表面状態、周辺環境の影響を受けやすい

- メリット

形状・構造による分類

形状・構造による分類は、主に以下の4種類がある。各分類について説明するが、それぞれ一長一短があるため、すべての人にベストな選択はない。それぞれの目的・都合・環境に適した三次元測定機を選択する必要がある(当サイトは、そのための情報提供を目指す)。

- 門型

- カンチレバー型

- アーム型

- ハンディ型

門型

- 形状・構造

- 門型のフレームに沿って測定プローブが移動する構造。最も測定精度の高く、ベーシックな構造であるが、各メーカーや製品コンセプトごとに少し構造が異なる点は興味深い。

- メリット

- 高精度な測定が可能

- 大型のワークの測定が可能

- デメリット

- 比較的に高価

- 測定範囲に対してより広い設置スペース、床の補強、エアの供給などが必要

カンチレバー型

- 形状・構造

- 片持ち梁(カンチレバー)状のアームに測定プローブが取り付けられた構造。そのコンパクトさから現場型の三次元測定機に採用されている。「こんな構造で精度出るのか…?」と思ってしまうが、現場型(←重要)の三次元測定機として仕上げている各メーカーの技術力には感服せざるを得ない。

- メリット

- 門型に比べて、コンパクトで設置スペースを抑えられる。エアも不要。

- 比較的に安価

- デメリット

- 大型のワークの測定は困難

- 門型と比較すると測定精度が劣る

アーム型

- 形状・構造

- 多関節のアームに測定プローブが取り付けられた構造。人力で動かす必要がある点はハンディ型と同じである。

- メリット

- 自由度の高い測定可能で、大型&複雑な形状のワーク測定に適している

- 可搬性に優れる

- デメリット

- アームの関節部が多いため、測定精度が低い傾向にある

- アームの扱いが難しい

ハンディ型

- 形状・構造

- カメラとプローブが別体となっており、プローブを手で持って操作できる構造。

- メリット

- 自由度の高い測定が可能で、アーム型以上に大型&複雑な形状のワーク測定に適している

- 可搬性に優れる

- デメリット

- プローブをカメラで捉える光学式のため、測定精度が低い傾向にある

- 測定環境の影響を受けやすい